奧地利 捷克 南德國 絕美公路小鎮 環國28日

奧地利 捷克 南德國 絕美公路小鎮 環國28日

你還在跟走馬看花, 踩點行軍般的旅行團嗎? 還是拖著行李每天擠捷運, 走到鐵腿的自由行? 看膩了部落客或旅遊書抄來抄去的大眾化遊客行程? 試試最酷的玩法, 艾迪生公路旅行, 一種VIP小團體自助旅行. 像好友一同出遊般的輕鬆自在, 有20多年經驗的自駕公路旅行達人, 艾迪生原創設計獨一無二的行程, 不偏好遊客地區, 以景觀公路, 小鎮, 大自然, 美食及美景為五大旅行重點, 獨特的美式公路旅行, 能進到遊覽車進不去的秘境, 及捷運到不了的地方. 有跟團的便利, 及自由行的樂趣, 我們追求的是一種真正的旅遊體驗, 由艾迪生親自開車, 而你只需打包行李跟著遊玩, 就是這麼簡單.

納旭市場 Naschmarkt(機動行程)

瑪麗亞·特蕾西亞廣場(Maria-Theresien-Platz)是維也納的一個大型廣場,毗鄰該市的環形中心大道內環路(Ringstraße),以及博物館區(現代藝術博物館,位於昔日皇家馬廄)。廣場的兩面是兩幢相同的建築物:自然史博物館(Naturhistorisches Museum)和藝術史博物館(Kunsthistorisches Museum)。這兩座建築物完全相同,只是前面的雕塑有所區別。自然史博物館前裝飾著當時奧地利科學界已知的各個大洲 - 非洲、亞洲、歐洲和美洲人格化雕像,而藝術史博物館前則裝飾著歐洲著名藝術家 - 例如勃魯蓋爾等人的雕塑。兩座博物館及廣場興建於1819年,廣場中心是奧地利女大公·神聖羅馬帝國皇后瑪麗亞·特蕾西亞的大型雕塑。廣場和兩座博物館相當吸引遊客 - 博物館區展出一些有時產生爭議的現代作品,而歷史較久的這兩座博物館更加令人愉快,更具文化內涵。藝術史博物館擁有豐富的收藏,這裡有北歐大師的著名作品,例如勃魯蓋爾的《巴別塔》,以及古代世界藝術豐富的收藏。在樓梯井的屋頂是奧地利著名藝術家古斯塔夫·克里姆特所作絕妙的壁畫。自然史博物館擁有豐富的蝴蝶和其他昆蟲收藏,以及古代動物藏品 - 例如祁連山的馬,爪哇犀牛和渡渡鳥殘骸。這個博物館的顯微劇院很有名,顯示微生物的幻燈片,它的兩個蜘蛛蟹是日本天皇送給神聖羅馬帝國皇帝弗朗茨·約瑟夫的禮物。在樓梯井可以看到描繪皇帝弗朗茨·約瑟夫、皇后瑪麗亞·特蕾西亞和她的小型獵犬的繪畫。

英雄廣場(Heldenplatz)是奧地利首都維也納的一個廣場。在此曾發生許多重要事件 — 最著名的是1938年希特勒在此宣告德奧合併。英雄廣場是霍夫堡皇宮的外部廣場,興建於皇帝法蘭茲·約瑟夫一世統治時期,是沒有完全建成的所謂「帝國廣場」(Kaiserforum)的一部分。 其東北部是霍夫堡皇宮的 Leopoldinian Tract,東南方是新霍夫堡,西南方的內環路,將其與「城門外」(Äußeres Burgtor)隔開。西北部沒有任何建築物,可以很好地眺望內環路、國會大廈、市政廳,以及城堡劇院。廣場上有2尊軍事領袖的騎馬像:歐根親王和卡爾大公。

安可鐘(Ankeruhr)是著名大型音樂鐘,位於維也納舊城高市場的原安可保險公司(今Helvetia保險公司)兩座建築之間的天橋上。安可鐘是新藝術運動最優秀的作品之一,也是吸引人的旅遊景點。安可鐘是由新藝術運動畫家Franz Matsch設計,創作於1911-1914年,1914年8月22日安裝[1]。安可鐘所在的天橋跨度10米,高7.5米,鍾本身直徑4米。每到整點,會出現一個維也納歷史上的著名人物,以及與之相匹配的音樂。這些人物來自不同的歷史時期,包括古羅馬皇帝馬爾庫斯·奧列里烏斯、查理大帝、魯道夫一世、歐根親王 (薩伏伊)、弗朗茨一世、約瑟夫·海頓等,中午12點,所有人物會一起出現。

是奧地利維也納的一座山丘,海拔484米,位於德布靈區(第19區)。卡倫山位於維也納森林,是維也納人歡迎的休閒區之一,在山頂觀景台可遠眺全市乃至下奧地利州部分地區的景色,旁邊是奧地利廣播公司165米高的鐵塔。1683年維也納之戰中,波蘭國王約翰三世在此擊敗土耳其軍隊, 1920年前後,愛因斯坦、紐拉特等一批數學家和物理學家在此山制定計劃,推動統一科學運動。

克洛斯特新堡修道院 Stift Klosterneuburg

克洛斯特新堡(Klosterneuburg)位於維也納北方約13公里,被稱做修道院之鎮的小鎮,流傳著一個有趣的傳說。大意是說十二世紀初,有一位新娘的面紗被風吹走,九年以後此面紗再度出現,新郎當晚夢見神諭指示在面紗出現的地方建一座修道院,這一座修道院就是我們準備要參觀的奥古斯丁修道院。這一座修道院真是雄偉壯觀啊,連28-105mm的鏡頭都要退到很遠的地方才能塞下整座修道院的景觀,條道院有二座高塔,象徵著神聖羅馬帝國與奧地利王朝的皇冠,聽說這裡也一樣是著名葡萄酒產地,連修道院內也有葡萄酒窖呢。原來Klosterneuburg 小鎮有1000多年的葡萄栽培傳統。在克洛斯特新堡修道院建立以後,1288年,小鎮專門成立了葡萄酒廠。由於皇家修道院的關係,葡萄酒廠業務日益興旺發達,如今成為奧地利最大的葡萄酒酒廠之一。

杜倫施坦(奧地利最美小鎮之一)

杜倫施坦是位於奧地利下奧地利州克雷姆斯蘭縣多瑙河畔的一個市鎮。該市鎮是瓦豪河谷一個非常熱門的觀光景點,風景宜人、建築優美,此外也是也是知名的葡萄酒產區。杜倫斯坦Durstein被公認為是瓦豪風景區最絕美的村鎮,人口約一千多人,藍白鑲嵌的杜倫斯坦修道院鐘塔Stift Durstein聳立在多瑙河畔的一片紅色屋宇中,山坡上層層的葡萄園圍繞,彷彿是一座遺世獨立的夢幻小鎮,加上山丘上的矗立著一座中世紀古城堡廢墟克恩林加堡Kuenringer Castle,讓小鎮更添一份神秘色彩。

杜倫斯坦城堡廢墟

杜倫施坦。這個小鎮的特色除了古老之外還以一座廢墟城堡聞名, 據說在第3次十字軍東征時,驍勇善戰的獅心王理查Richard the Lion-Hearted,因宿敵甚多慘遭俘虜,被囚禁在這座城堡近十四個月的時間,讓這位被稱作「獅心王」的國王嚐到屈辱的挫敗,最後英國付出大筆贖金才把國王救出,增添了城堡廢墟的神秘色彩。

杜倫斯泰因修道院

杜倫斯泰因修道院是位於奧地利瓦豪附近的一座修道院,被認為是瓦豪的地標建築之一。杜倫斯泰因修道院始建於1372年,現在是一座國際會議中心。

------------------

Day 3

梅爾克

是奧地利的城鎮,位於該國東北部多瑙河右岸的瓦豪河谷附近,由下奧地利州負責管轄,面積25.71平方公里,海拔高度213米,該鎮經常受水災威脅,2012年人口5,257。該處以巴洛克式本篤會修道院梅爾克修道院而聞名。該鎮最早以Medilica之名出現在一份831年日耳曼人路易的一份贈與書(donation)中,這個名字來自斯拉夫語的「邊境」一詞[1],976年,梅爾克一帶地區到了藩侯利奧波德一世手中,作為對東方馬扎爾人(當時文獻稱之為「突厥人」)與西邊巴伐利亞的緩衝區。996年的一份文獻中提到,梅爾克是「Ostarichi」(即奧地利,德語:Österreich)的第一個組成部分。現今修道院所在的峭壁曾是巴本堡家族的城堡,後來在1089年由利奧波德二世贈予了從西邊蘭巴赫(Lambach)來的本篤會修士。1227年,梅爾克獲得了市場權(德語:Marktrecht),1898年成為了一個市鎮。在一個極小的區域內,梅爾克卻在許多世紀內有著大量不同風格的建築。

Melk Abbey 梅爾克修道院 (世界文化遺產)

梅爾克修道院(Stift Melk)是一座本篤會修道院,位於奧地利下奧地利州梅爾克鎮的山岩上,俯瞰多瑙河,毗鄰瓦豪河谷。梅爾克修道院成立於1089年。巴洛克建築修建於1702年到1736年,有精美的壁畫,圖書館藏有無數的中世紀手稿。由於其名望和學術價值,在1780年到1790年約瑟夫二世大量解散奧地利的修道院時,梅爾克修道院得以倖免,並逃過了拿破崙戰爭的破壞。1938年德奧合併,學校和修道院的大部分被納粹收歸國有。在2000年連同整個瓦豪河谷被列入世界文化遺產。梅爾克修道院高居山頂,俯瞰多瑙河,這個本篤會修道院,莊嚴地聳立於該地區的優美風景之中,無論是乘車還是乘船從老遠就影人眼簾。修道院堪稱巴洛克式建築的傑作,由雅格布·普蘭陶爾(Jakob Prandtauer)在1702年至1738年間建造。穿過主教庭院,遊人可以登上裝飾豪華的皇帝台階,沿著長約200米的長廊前行。長廊兩邊掛著奧地利統治者的畫像。接下來可以看到圖書館,圖書館頂上是保爾·特羅格(Paul Troger)繪製的壁畫,整個圖書館藏書9萬餘冊。從修道院的平台上俯瞰多瑙河壯觀之景,盡收眼底。

格蒙登(奧地利最美小鎮之一)

在奧地利薩爾斯堡 Salzburg 和 林茲 Linz 之間有一個非常有名的渡假和療養聖地叫做格蒙登 Gmunden. 格蒙登是非常小的小鎮,但是這裡卻是自古以來奧地利皇族和上流社會非常喜愛的避暑之地。很多有名的音樂家,例如莫札特,布拉姆斯,舒伯特等都到過這裡遊玩。莫札特甚至在這裡住了兩年之久。格蒙登位於特勞恩湖湖畔,依山傍水,有著美麗的湖光山色。

沃特城堡

Seeschloss Ort是Salzkammergut地區現存最古老的建築物之一,實際建造年份已不可考,文獻記載早在909年至1053年之間它就存在了。而根據1244年的文件記載,1080年起當地權貴家族的Hartnidus of Ort成為城堡的主人。後來Wallsee家族買下城堡,直到1483年該家族絕後,城堡成為神聖羅馬帝國皇帝Friedrich III的領地。其後,城堡在官方及私人之間輾轉輪替。如今,城堡屬於Gmunden市政府。1996年,德語電視劇《Schlosshotel Orth》在此取景拍攝,城堡在劇中化身變成飯店,讓城堡聲名大噪。深入湖中的Seeschloss Ort,曾多次遭遇洪患,中庭某面牆上標註有不同年份曾水淹為患的高度,最高處竟然比門還高!真令人難以想像。

Salzwelten Hallstatt鹽礦

幾百萬年前在海底的Hallstatt,因板塊運動的擠壓隆起造就了如今的山勢地形,而隨著板塊運動,亦把當時在海中的結晶鹽礦就這麼一起珍藏在Hallstatt的山裡,公元前2000年開始有開採的記錄,可以說是世界上歷史最悠久的鹽礦,近幾世紀以來更是奧地利皇室重要的財政來源,也因此而富裕了這個湖畔小鎮。1965年礦坑正式結束,鹽礦Salt Mine如今已成為遊客造訪Hallstatt時必去的順遊景點,除了可一探當時工作人員的工作環境與機具,更令大朋友小朋友難以忘懷的是那2座木製溜滑梯,感受300多年前礦工用最簡單輕鬆的方式從上層移動到下層,或許也帶給他們在辛苦採礦之餘一絲絲的童心與樂趣。

Hallstatt Skywalk(世界遺產)

Hallstatt景點之一,亦是哈修塔特最重要的景點,當然就是乘纜車到山上的觀景台啦!雖然在奧地利Hallstatt小鎮閒逛,穿梭橫街小巷,而仿佛到了人間仙境一樣。但在觀景台高處看得更遠,才能真正體驗哈修塔特的另一番美景,何況這個景致更已納入世界文化遺產World Heritage View呢!

冬天及夏天行程不同, 隨季節安排機動行程

「世界十大驚險觀景地」之一:五指觀景平台, 五指Five Finger觀景平台是俯瞰哈爾施塔特Hallstatt的最佳觀景地。平台外形猶如人的五根手指,站立其上不禁讓人聯想到西遊記中的如來佛掌。而平台依懸崖而建,將人送入空中,腳下則是萬丈深淵,很有些騰雲駕霧的味道。

Dachstein(世界文化遺產)

Gasou(私房秘境小鎮)

沒有高大的城堡、沒有鱗次櫛比的建築、沒有繁華的商業街、沒有人工刻意栽培的花園。一條公路,一個加油站(無人值守),一家銀行,一間小超市,兩個袖珍教堂,和幾家餐館,組成了格紹這小鎮。

這個小鎮與我們到過的其他歐洲小鎮不太一樣,甚至都算不上什么小鎮,只是一個村子,一派田園風光,沒有任何歷史的痕跡,美得不像樣子。與哈爾斯塔特湖並稱為薩爾斯卡默古特(Sazkammergut)地區二大明珠的戈紹湖(Gosausee)。該湖號稱是整個湖區海拔最高的高山湖泊,已相當迫近東阿爾卑斯山系的冰河區,靜靜地躺在山谷內部等待遊客拜訪,或許是僻處深山,又沒有哈爾斯塔特湖的高知名度,此處遊客相當稀少,深秋時節顯露出異常寧靜的氣氛。

巴德伊舍 Bad Ischl

Day 6

薩爾斯堡 Salzburg (世界遺產)

薩爾斯堡(德語:Salzburg),奧地利共和國薩爾斯堡邦的首府,人口約15萬(2007年),是繼維也納、格拉茲和林茲之後的奧地利第四大城市。薩爾斯堡位於奧地利的西部,是阿爾卑斯山脈的門庭,城市的建築風格以巴洛克為主,城市的歷史相當悠久,據史料記載,薩爾斯堡是現今奧地利管轄地域內歷史最悠久的城市。薩爾斯堡是音樂天才莫扎特的出生地,莫扎特不到36年的短暫生命中超過一半的歲月是在薩爾斯堡度過的。薩爾斯堡也是指揮家赫伯特·馮·卡拉揚的故鄉,電影《真善美》的拍攝地。薩爾斯堡老城在1996年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

米拉貝爾宮 Schloss Mirabell

(德語:Schloss Mirabell)是奧地利薩爾茨堡的主要名勝之一,巴洛克風格,模仿義大利和法國宮殿,由薩爾茨堡總主教沃爾夫·迪特里希修建於1606年。幾何對稱的花園內,設有四組神話主題的雕塑:埃涅阿斯、赫剌克勒斯、帕里斯和普路同,為義大利雕塑家Ottavio Mosto的作品。電影《音樂之聲》的一些著名場景在此拍攝。米拉貝爾宮還是一個受歡迎的舉行婚禮的地點。如果說,身為莫札特的出生地使薩爾斯堡(Salzburg)不朽,但真正讓薩爾斯堡名揚世界的,應該就是60年代紅極一時的經典歌舞片──《音樂之聲》(The Sound of Music,又譯為《真善美》、《仙樂飄飄處處聞》) 這部電影了。導演勞勃懷斯以薩爾斯堡的風光作為整個故事的拍攝背景,彷彿旅遊指南般地將精緻美景一一呈現,不僅成就了電影本身,也將薩爾斯堡美麗的景色介紹到人們眼前。四十多年來,眾多遊客循著片中場景,重溫電影美好記憶,歷久不衰。其中,「米拉貝爾宮殿花園」 因在電影中露臉而讓世人驚艷,電影中,女主角瑪麗亞就是在這裡帶著七個小孩,圍繞著噴泉在花園中歌舞,場景的最後一幕,小朋友將通往玫瑰山的階梯當成音階,隨著樂音上下跳躍著,並唱出膾炙人口的 「Do-Re-Mi」,都是拍攝場景的一部分。

主教宮廣場 Residenzplatz

主教宮廣場(Residenzplatz)是一個大型廣場,位於奧地利薩爾茨堡老城的心臟,靠近薩爾茨堡主教座堂、莫扎特廣場(Mozartplatz)和薩爾茨堡要塞。它被認為是薩爾茨堡最熱門的景點之一。主教宮廣場的西面是老主教宮(Alte Residenz),東面是新主教宮(Neue Residenz),南面是薩爾茨堡主教座堂,北面是古老的私人住宅(Bürgerhäuser), 主教宮廣場由薩爾茨堡總主教Wolf Dietrich Raitenau修建於1587年,他還下令修建薩爾茨堡主教座堂的修道院,為此拆除了許多私人房屋。最近在主教宮廣場地下發現了16世紀墓地。在主教宮廣場中間,是一個巨大的巴洛克噴泉'Residenzbrunnen',建於1656至1661年。用大理石建造,被認為是中歐最大的巴洛克噴泉。每年夏天,在七月和八月,主教宮廣場變成了一個露天電影院。

莫扎特廣場 Mozartplatz

這座迷人的石板路面廣場上矗立著最著名的薩爾斯堡之子莫札特的雕像,莫札特廣場是為了紀念 1756 年出生於薩爾斯堡的世界著名奧地利作曲家莫扎特。廣場上便是以德國雕刻家路德威格‧施旺沙樂創作的莫札特雕像為中心。這座令人印象深刻的雕像於 1842 年首次展示於世人眼前,距離創作出《費加洛婚禮》、《魔笛》及其他許多經典音樂巨作的莫札特逝世已有約五十年。今日,這座廣場不僅是薩爾斯堡最熱門的觀光景點之一,也是遊覽老城區的絕佳起點。廣場周圍的許多地方也都與莫札特的生平有所關聯。位於莫札特廣場 8 號的宅邸,陳設了紀念莫札特妻子康斯坦茲‧馮‧尼森的牌匾。她在莫札特雕像落成前不久在這裡逝世。莫札特廣場 4 號則是薩爾斯堡大學音樂學院。這裡又被稱為「安特雷特之屋」,是以莫札特親近的友人安特雷特家族來命名。

薩爾茨堡主教座堂 Dom zu Salzburg

薩爾茨堡主教座堂(德語:Salzburger Dom)是一座17世紀的巴洛克建築,天主教薩爾茨堡總教區的主教座堂,位於奧地利城市薩爾茨堡。這裡是莫扎特受洗的地點。1598年,原來的羅曼式教堂嚴重受損,被迫拆除,改建為巴洛克建築,1614年奠基,完成於1628年。長466英尺,高109英尺。二戰中,薩爾茨堡主教座堂部分受損,修復工作完成於1959年。薩爾茨堡大教堂坐落在老城區的中心地,是一座意大利風格的教堂。從774年最初的基礎,歷經一次次的擴建、翻新、大火損毀和重建,直至在大主教Paris-Lodron時期得以形成現今的教堂建築風格。走在老城區內,不難看出,大部分的街道都比較狹窄,但在教堂附近卻非常寬闊,這也是當時的主教受意大利教堂建築風格影響後決定的。它在當時是阿爾卑斯北部最著名的教堂建築,影響著整個奧地利及德國南部的建築風格。這座主教教堂比不上歐洲諸多佔地面積廣的教堂氣勢宏偉,也比不了許多巴洛克風格教堂內部的繁複線條,諸多裝飾金光燦燦,但卻有著它獨特的味道。

薩爾茨堡要塞 Festung Hohensalzburg

薩爾茨堡要塞(德語:Festung Hohensalzburg)是奧地利城市薩爾茨堡的一座城堡,位於城堡山上,長250米,寬150米,是歐洲最大的中世紀城堡之一。這座城堡始建於1077年,由歷任總主教逐步擴建而成。1515年修建了運貨的纜車,可能是世界上最古老的纜車。這座城堡唯一一次被圍困是在1525年,一批礦工、農民和市民試圖驅逐總主教,但未能奪取城堡。三十年戰爭期間,城堡得到加固。拿破崙戰爭期間,這座城堡不戰而降。建於老城區山上,歷史悠久,始建於1077年,由歷任總主教逐步擴建而成,是歐洲最大的中世紀城堡之一。據2012年統計,每年來城堡參觀的遊客超過996000人次,是奧地利最熱門的景點之一。薩爾茨堡要塞長250米,寬150米,也有“從未被攻破的要塞”之美譽。由於位於綠色山丘上,它就像是一枚閃光的白色珍珠,時刻在發光。要塞外部的斑駁的城牆可見其歷史之悠久,裡面處處是堅牆厚壁,各個部分錯落有致,主要幾個建築之間有庭院,間或能看到古式的大砲,黑色的砲口依舊莊嚴地監視著遠方,彷彿遙遠的戰火仍未結束。

---------------------------

Day 7

藍紹教堂

藍紹教堂 Pfarrkirche St. Sebastian 搭配後方阿爾卑斯山群山的畫面,是隨處可見明信片的經典畫面, 興建於1512年,教堂內部樸實,沒有華麗的裝飾,主要是因為其地理位置絕佳。除了湖邊外,也建議走到教堂後方墓地,從高處可以看到藍紹小鎮的景色, 真的美不勝收。

貝希特斯加登國家公園

貝希特斯加登國家公園內森林茂密,溪流潺潺,山花遍野,湖泊如鏡,恍若世外桃源,是德國人所誇耀的風景勝地。貝希特斯加登國家公園(Nationalpark Berchtesgaden)建立於1978年,位於德國的東南角,距離德國與奧地利的邊境不遠,是德國境內阿爾卑斯山地區最早的保護區之一。貝希特斯加登被阿爾卑斯山所環抱,公園內均為天然景觀,其中包括德國最乾淨和最美麗的國王湖(Königssee)和德國的第二高峰瓦茨曼山(Watzmann)。瓦茨曼山最高海拔為2,713米,高聳入雲,峰雄偉壯觀,無論從哪個角度觀望,都有震撼心靈的磅礴氣勢。貝希特斯加登一年四季景色各異。春天,滿山滿谷野花怒放,一片新綠;夏天,藍天白雲,綠水清波,划艇游泳,激流衝浪,是避暑天堂;秋天,是一年裡風光最美好的季節,漫山紅葉,滿坡牛羊,煙嵐緲緲。冬天,則白雪皚皚,是高山滑雪的聖地。

國王湖

國王湖在最後一個冰河時期由冰川形成,長7.7千米,最寬處約1.7千米,湖岸線長19.96千米,面積5.218平方千米,湖水容量511,785,000平方米,平均水深98.1米,最深處190米,是德國最深的湖泊。除了出口處毗鄰城鎮外,國王湖完全被阿爾卑斯山脈環抱,其中包括德國的第二高峰瓦茨曼山脈, 國王湖和它所在的貝希特斯加登國家公園是德國著名的旅遊勝地。國王湖因其清澈的湖水而聞名,它被認為是德國最乾淨和最美麗的湖。正由於這個原因,1909年起,只有電動船、手划船和腳踏船才被允許在湖中航行。

聖巴爾多祿茂教堂

聖巴爾多祿茂教堂(St. Bartholomä)是一座天主教朝聖教堂,位於德國巴伐利亞州的貝希特斯加登縣。得名於聖巴爾多祿茂。這座教堂座落在國王湖(Königssee)西岸的Hirschau半島,只能乘船或長途跋涉才能到達。教堂起源於12世紀。自16世紀起成為巴洛克風格。聖巴爾多祿茂據說是阿爾卑斯山農民和擠奶女工的主保聖人。聖巴爾多祿茂教堂有兩個半球形紅色圓屋頂。平面圖仿造了薩爾茨堡主教座堂。這座教堂的粉刷由薩爾茨堡藝術家約瑟夫·施密特完成。後殿的祭台分別供奉聖巴爾多祿茂、聖凱薩琳和聖雅各。位於教堂附近有一個同名的古老狩獵小屋。小屋和教堂一同建於12世紀,已經重建多次。直到1803年,它是貝希特斯加登 Prince-Provosts的私人住宅;在貝希特斯加登併入巴伐利亞後,這座小屋成為維特爾斯巴赫王朝喜愛的狩獵小屋,今天它是一個小客棧。

-----------------

Day 8

冬天及夏天行程不同, 隨季節安排機動行程

霍恩韋爾芬城堡 Hohenwerfen Castle(季節性機動行程或外觀拍攝)

霍恩韋爾芬城堡是奧地利的一座中世紀城堡,位於薩爾茨堡以南40公里處,地處一個高623公尺的山峰上。霍恩韋爾芬城堡修建於11世紀時期。歐洲大陸保存最完好的中世紀軍事要塞, 城堡由薩爾茨堡的主教格布哈特在1075-1078年間建造,正值“神聖羅馬帝國”的皇帝亨利四世與教皇格里高利七世之間爭端的動亂時期。主教格布哈特是羅馬教皇的同盟者,該城堡是為抵禦皇帝亨利四世的軍隊所建的三座城堡之一。在接下來的幾個世紀,霍恩韋爾芬不僅是一個軍事基地,也是薩爾茨堡統治者的居所、狩獵隱居地和國家監獄。近一千年來,霍恩韋爾芬城堡見證了無數次的攻擊和圍困.

濱湖采爾 Zell am See

群山環繞的濱湖采爾 (Zell am See) 是前往奧地利最高峰大鍾山 (Grossglockner) 的最佳中繼點。濱湖采爾是奧地利知名的渡假勝地,冬季可以滑雪,夏季則可從事健行與各項水上活動。由於外國觀光客不多,這裡少了些喧囂,環湖而行不只是湖光山色令人心曠神怡,還能聽到大自然譜奏出的樂章。

-----------

Day 9

Sigmund-Thun-Klamm

你不能錯過的秘境~Sigmund Thun Klamm 冰河瀑布步道, 高達32米深的Kaprun冰河水,流經320米長的Sigmund-Thun Gorge峽谷,長久的沖刷下,形成令人驚嘆的河谷.

Pertisau(奧地利絕美小鎮之一)

Pertisau是奧地利蒂羅爾地區Achensee湖上的一個小村莊。 Pertisau在Schwaz。它位於Karwendel高山公園內,這是東阿爾卑斯山脈最古老的跨境保護區之一。風景優美,有纜車可以上山一覽湖光山色,是當地著名的徒步地點。湖邊有個瞭望塔,可以登高俯瞰湖景。

英國學校故事作家埃莉諾·M·布倫特-戴爾( Elinor M. Brent-Dyer )將這個小鎮用作她的小木屋學校系列的第一個場景,虛構的名字是蒂爾恩湖畔的布里紹;村書店牆上的一塊牌匾紀念她的著作。教區教堂是奧地利建築師克萊門斯·霍爾茨邁斯特的作品。佩爾蒂紹也是奧地利皇帝 馬克西米利安一世的鄉村住宅 Fürstenhaus 的所在地。

-----------

Day 10

施華洛世奇水晶世界

施華洛世奇水晶世界是安德烈海勒為水晶玻璃製造商施華洛世奇創造的體驗景點,包括公園,藝術博物館,零售區和餐廳。它於1995年開業,位於奧地利蒂羅爾,靠近因斯布魯克,位於奧地利瓦滕斯鎮,該公司在那裡成立,至今仍在其總部。施華洛世奇(Swarovski)以獨到時尚工藝與專利切割手法,將地球上相當常見的石英礦石切割為集浪漫、唯美、時尚與實用於一身的水晶精品。這個來自奧地利的百年企業,以閃亮驚奇的水晶王國持續引領世人目光!2015年擴建後開放的施華洛世奇水晶世界博物館(Swarovski Kristallwelten)正是欣賞並參觀施華洛世奇(Swarovski)水晶王國的最佳地點

蒂羅爾州霍爾(奧地利絕美小鎮之一)

Hall in Tirol,是靠近因斯布魯克因河邊的小鎮,依山而建,最高點海拔有500多米。小鎮歷史悠久,建築古樸,教堂很有特色。小鎮的街道崎嶇蜿蜒,沿街的小舖做著本地人的生意。這是一個曾經倚靠鹽礦和鑄幣積累起來大量財富而建成的古城,至今保護完好,穿行在這裡的大街小巷會讓你心馳神往,著迷其間。

因斯布魯克(奧地利絕美小鎮之一)

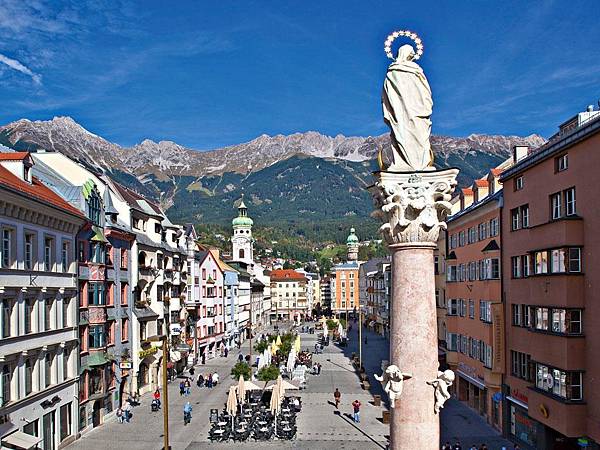

因斯布魯克位於奧地利西部群山之間的因河畔,是蒂羅爾州的首府。穿越阿爾卑斯山通往義大利南蒂羅爾地區的布侖納隘道從這裡開始。因斯布魯克的名字來自於因河和德語中的Brücke。因斯布魯克是奧地利第五大城市,整個都市地區約有18.4萬居民。

亞納柱

亞納柱位於因斯布魯克的瑪麗亞·特蕾西亞大街。 亞納柱得名於1703年聖亞納日,用來慶祝在西班牙王位繼承戰爭中蒂羅爾趕走巴伐利亞軍隊。 基座上有四個聖人雕像: 北面,聖亞納,聖母瑪利亞的母親。 西面,卡西安,天主教博爾扎諾-布雷薩諾內教區的主保聖人 東面,教宗維吉呂,天主教特倫托總教區的主保聖人 南面,聖喬治與龍和矛.

海爾布陵屋

海爾布陵屋位於因斯布魯克舊城,以其華麗的巴洛克立面而著稱。 原來的哥德式房屋建於15世紀,1725年,由司庫約翰·菲舍爾買下,在其立面上裝飾了眾多的石膏花飾,包括花卉、貝殼、果實等。 這所房子得名於它在1800年至1827年的主人塞巴斯蒂安·海爾布陵。

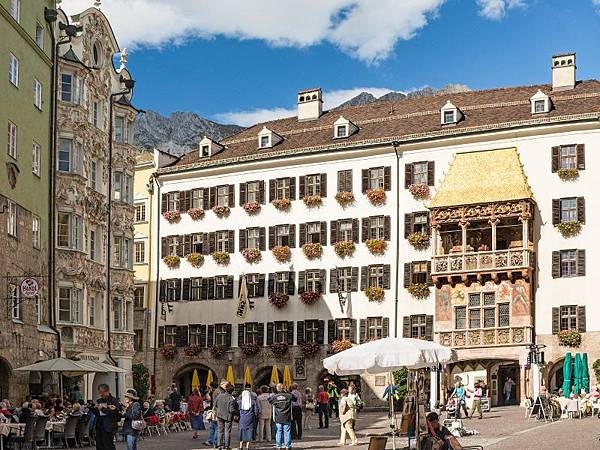

黃金屋頂

黃金屋頂是奧地利因斯布魯克的地標,由神聖羅馬帝國皇帝馬克西米利安一世建於1500年,裝飾著2657塊鍍金銅瓦。陽台上的浮雕刻畫紋章,符號,以及他生活中的其他人物。

----------

Day 11

帕特納赫谷

帕特納赫峽谷是一座長702米,深80米的峽谷,位於德國巴伐利亞州加爾米施-帕滕基興附近。它是由帕特納赫河在岩石中刻劃出來的。1912年它被設立為天然紀念物。約2.4億年前在三疊紀中期今天的帕特納赫峽谷還是一個淺海的海底,在這裡逐漸沉澱下深灰色的、比較硬的殼灰岩層。今天在這個岩層里依然經常會發現當時海底動物的爬行痕跡。約500萬年後在同一海底上沉積下比較軟的泥灰岩層。今天當地的這層泥灰岩層被稱為「帕特納赫層」。後來在阿爾卑斯山脈摺疊造山過程中這些岩層被抬高。源於楚格峰上的冰川的帕特納赫河很快就把軟岩層風化掉了,並逐漸削入硬的殼灰岩層里。因此在當地的阿爾卑斯山脈里在硬岩層里形成了帕特納赫谷這樣的峽谷,而在軟岩層里則形成了比較寬的河谷。

Oberammergau上阿瑪高(德國最美小鎮之一)

上阿瑪高小鎮 (Oberammergau),是德國南部阿爾卑斯山麓下的一個美麗小鎮。小鎮最大的特色,便是在傳統德南建築的外牆上,繪有精緻的濕壁畫,題材涵蓋各種童話場景與宗教活動,內容十分多樣且華麗,其中又以畫在三間民宅上的童話故事⟪小紅帽⟫、⟪狼與七隻小羊⟫與⟪糖果屋⟫等最為著名。據說在西元1632年,當時的神聖羅馬帝國深受鼠疫肆虐,大量人口死亡,但上阿瑪高小鎮卻奇蹟般地逃過一劫。信仰虔誠的小鎮居民為了表達感謝,自1634年後,每10年就會動員全村村民,在小鎮劇場中演出⟪耶穌受難記⟫ (Passionsspielen),到今日已經持續370年以上。

----------

Day 12

菲森(德國最美小鎮之一)

菲森又譯福森是德國巴伐利亞州東阿爾高縣的一個城市,位於萊希河河畔,距離奧地利邊境僅有5公里。人口14533人。其市徽為三條腿。 該市鎮創建於古羅馬時代,位於從義大利向北到達奧格斯堡的道路上。 菲森是巴伐利亞州最高的市鎮,海拔808公尺。著名的新天鵝堡和高天鵝堡均位於附近。此市鎮創建於古羅馬時代 ,距離奧地利邊境僅有五公里, 人口也只有一萬多人而已, 市鎮四周有雄偉的高山, 有平緩的阿爾高山丘, 還有碧藍的湖水, 彷彿到了人間仙境般.

新天鵝堡

這座城堡是巴伐利亞國王路德維希二世的行宮之一。共有360個房間,其中只有14個房間依照設計完工,其他的346個房間則因為國王在1886年逝世而未完成,在他死後的七個星期,城堡向公眾付費開放。是德國境內受拍照最多的建築物。也是最受歡迎的旅遊景點之一。今天新天鵝城堡(Schloss Neuschwanstein)和高天鵝城堡(Schloss Hohenschwangau)的所在地區,在中世紀建有四座古堡。到了19世紀,這些古堡已經是一片殘垣斷壁。其中一座稱為「前天鵝石城堡(舊天鵝城堡)」,在1830年代由馬克西米利安二世(路德維希二世的父親)所下令建造的「高天鵝城堡」取代。其西南方的另一座「女人石城堡」,也早已不復存在。剩下的兩座稱為「前高天鵝城堡」和「後高天鵝城堡」,就在現今新天鵝城堡所在的位置上。新天鵝城堡,位在德國巴伐利亞省福森市,在德國東南與奧地利的邊界上,城堡就蓋在隸屬阿爾卑斯山山脈一個近一千公尺高的山頂上。路德維希二世決定在此地興建他的「夢幻城堡」,因此下令將前後高天鵝城堡的廢墟炸掉,清除前後天鵝城堡廢墟後在原址興建新天鵝城堡。

---------------

Day 13

訥德林根(隕石坑古鎮, 德國最美小鎮之一)

諾德林根是德國巴伐利亞州西部的一個市鎮,總人口19048人,位於一個巨大的撞擊坑的中間,也是三十年戰爭期間諾德林根戰役的所在地。今天,這裡是僅有的三座完全為城牆環繞的城市之一,另外兩座是羅滕堡 和丁克爾斯比爾。 這個小鎮特別之處是建立在一個1500萬年前直徑1.5公里的隕石坑中,是個獨一無二的隕石坑古鎮。

丁克爾斯比爾 (完整的中世紀小鎮, 德國最美小鎮之一)

丁克爾斯比爾是德國巴伐利亞州的一個市鎮,距離羅滕堡以南50公里。小城寧靜、安詳。漫步在街道上,逛逛周圍的小店,慵懶的一個下午變得很很愜意。這個城市至今還能從四個城門的一個進城,保留了歷史風貌的老城具有完整的城牆。與羅騰堡差不多,也是在新教與天主教之間被來回爭奪,但是30年戰爭和世界大戰都幾乎沒有損壞他,只是戰爭後經濟蕭條,就保存了中世紀的風貌下來。所以,這個地方可以說是浪漫之路上最古雅的地方,真正再現了中世紀的景觀。

羅騰堡 (童話小鎮, 德國最美小鎮之一)

羅騰堡位於德國巴伐利亞邦西北部弗蘭肯地區的高原上,俯瞰陶伯河。德國旅遊的浪漫之路和古堡之路穿行而過,交匯於此。是德國所有城市中,保存中古世紀古城風貌最完整的地區,也是最富有浪漫情調的城市,被譽為「中古世紀之寶」。 羅騰堡的德文含義是「紅色城堡」,城內房子屋頂大多暗紅色,故名。

市政廳廣場 / 羅騰堡市集廣場

市集廣場上重要建築物有市政廳(Rathaus)與市議會飲酒廳(Ratstrinkstube)。市政廳的建築物分兩部份,後面的哥特式結構完成於13世紀,前面的文藝復興風格建築完成於16世紀。市政廳後面有一個高塔,可以攀登上塔頂眺望整個市區。

聖雅各教堂 St.Jakobskirche

聖雅各教堂(St. Jakob)是德國羅滕堡 (陶伯河)一座古老的路德會教堂,位於前往西班牙聖地亞哥-德孔波斯特拉聖雅各教堂的朝聖之路上。它有兩個鐘樓(南塔55.2米,北塔57.7米)。聖雅各教堂 (羅滕堡)依照哥特風格所建。教堂東端供祭司和唱詩班使用的聖壇最先建於公元1311年至1322年間。隨後的中央大殿在公元1373年至1436年間竣工,最後西面的聖壇完工於1450年至1471年間。1485年由維爾茨堡主教主持完成落成典禮。教堂內有著名的聖血祭壇裝飾屏,由提爾曼·里門施奈德雕刻於1500年至1505年,描繪進入耶路撒冷、最後的晚餐以及橄欖山等場景。

普雷萊茵廣場Plönlein

羅騰堡最著名的拍照景點-普雷萊茵廣場, 其實也不算一個廣場,只是兩條路的交叉點, 但因為中間那棟窄型的半木造屋搭配上下兩邊的兩座Siebers塔 和Kobolzeller塔, 形成一種自然的構圖, 再加上兩旁各有特色的房子,讓這裡成為羅騰堡最有名的"明信片地點"!

---------------

Day 14

紐倫堡Nürnberg

紐倫堡是德國巴伐利亞邦中法蘭克尼亞行政區的中心城市,巴伐利亞邦的第二大城市,僅次於首府慕尼黑,是世界著名大企業集團西門子公司的誕生地。紐倫堡與它的兩座姊妹城市福爾特和愛爾朗根相鄰極近,城區相連,常被稱作「大紐倫堡地區」。第二次世界大戰結束之後曾在此舉行針對納粹德國戰犯的紐倫堡審判。

紐倫堡城堡

紐倫堡城堡, 也稱皇帝堡,始建於11世紀, 到16世紀中擴充至今天的規模,二戰中大部分被毀戰後重建。11世紀到15世紀的約500年間,這裡是皇帝偏愛的行宮,很多神聖羅馬帝國皇帝均在此居住過,包括著名的腓特烈一世。皇帝城堡位於德國紐倫堡北側小山丘上,山丘西高東低,因此古代只能從東面的緩坡才可以進入。因為公元11~15世紀的500年間,德意志皇帝常在此居住並召開帝國會議,東邊的緩坡上於是修築了護衛型「紐倫堡城堡伯爵城堡」,德語叫做「Nürnberger Burggrafenburg」,相當於宮廷近衛軍城堡,首領受封為「城堡伯爵」。1191年,來自士瓦本地區的索倫家族(Zollern)被任命並世襲紐倫堡城堡伯爵,從此之後這個家族改姓霍亨索倫(Hohenzollern),以突顯其尊貴的身份。但1219年紐倫堡被升級為帝國自由市之後,伯爵與紐倫堡市不斷產生爭議,最後演變為武裝衝突。1420年,來自拜仁的維特斯巴赫(Wittelsbach)家族的大軍在一場夜襲戰中攻克城堡並將其付之一炬。幾年之後,末代城堡伯爵將城堡的廢墟賣給了紐倫堡市,北上去經營新的領地布蘭登堡地區。400多年後,霍亨索倫家族統治的普魯士王國在1871年統一了德國,在德國歷史上扮演了非常重要的角色。

聖勞倫斯堂

聖勞倫斯堂是德國紐倫堡的一座中世紀哥德式教堂,建於13-14世紀,紀念羅馬的聖勞倫斯,自宗教改革以來一直是巴伐利亞最大的路德會教堂之一。 此堂位於紐倫堡老城內,佩格尼茨河以南,面臨主要街道國王街,在第二次世界大戰期間嚴重受損,戰後修復。

聖塞巴都堂

聖塞巴都堂是德國紐倫堡的一座中世紀教堂。在該市三大教堂中最為古老,超過聖母堂和聖勞倫斯堂。它坐落在丟勒廣場,市政廳對面。它得名於紐倫堡的主保聖人,8世紀隱士和傳教士聖塞巴都。自宗教改革以來,它是一座路德會教堂。 這座建築始建於1230年代,1273-75年完成,最初是一座羅曼式建築。

美泉

美泉是一個14世紀噴泉,位於德國紐倫堡的大集市廣場,毗鄰市政廳,為該市主要名勝之一。高19米,哥德式尖塔形狀。 美泉建於1385年到1396年。 裝飾噴泉的有40尊塑像,代表神聖羅馬帝國的世界觀。它們分別是哲學、自由七藝、四福音作者、4位教父、7位選帝侯、九傑、摩西和7位先知。

----------------

Day 15

雷根斯堡

雷根斯堡是德國最古老的城市之一,從石器時代開始便已有人居住在雷根斯堡附近的多瑙河邊,2006年考古發現的凱爾特人墓穴,將雷根斯堡的歷史追溯到了大約公元前400年。約公元79年,古羅馬人在雷根斯堡建造了一座城堡,用作觀察哨,這座城堡可以容納500個騎兵或者1000個步兵。與此同時,如今雷根斯堡老城西面的多瑙河邊有了居民區,也出現了阿爾卑斯山北側最古老的古羅馬釀酒廠。166年爆發多瑙河中游地區日耳曼人和薩爾馬提亞人對抗羅馬帝國的馬可曼尼人戰爭(166年—180年),城堡和居民區都在這場戰爭開始後不久被毀。

雷根斯堡主教座堂

雷根斯堡的聖伯多祿主教座堂,供奉聖伯多祿,是德國巴伐利亞州雷根斯堡最重要的教堂和地標,天主教雷根斯堡教區的中心,也是德國南部哥德式建築的主要代表。 著名的雷根斯堡主教座堂麻雀是該堂歷史悠久的唱經班。 教宗本篤十六世曾在2006年9月13日訪問雷根斯堡主教座堂。

俾斯麥廣場

俾斯麥廣場,位於海德堡市中心老城區的核心地帶,俾斯麥廣場也是海德堡交通的樞紐,廣場不大,廣場中間有個德國歷史上的首相俾斯麥的雕塑,廣場可以坐有軌電車去到城市各個地方, 是海德堡老城區中心,是歐洲最長步行街的起點,中央是圓形轉盤,步行街人好多,天好藍,整條街紅頂小房,很歐洲,很歐洲

雷根斯堡石橋 (世界遺產)

是德國南部巴伐利亞州雷根斯堡的一座中世紀橋樑,跨越多瑙河。它是除了主教座堂之外,雷根斯堡最有名的地標。自2006年7月13日起被聯合國教科文組織列為世界遺產雷根斯堡歷史中心的一部分。這座橋的興建花費了11年的時間,最有可能是從1135年至1146年。它的設計者的靈感很可能是來自多瑙河下游羅馬帝國的圖拉真橋,位於現在的羅馬尼亞的德羅貝塔-塞維林堡。在過去的800多年,這是雷根斯堡多瑙河上唯一的橋樑。在十二至十三世紀,這座橋曾作為許多其他橋樑的模式,例如布拉格伏爾塔瓦河上的猶滴橋(查理大橋的前身),德勒斯登的易北河大橋、倫敦的泰晤士河大橋,以及阿維尼翁的羅納河大橋。

海德廣場

海德廣場是德國巴伐利亞州雷根斯堡老城的中心廣場。該廣場興建在昔日羅馬居民點西部一個拉長的地段上,後來在岔路口的基礎上形成這個三角形區域。在中世紀,在此舉行角逐比賽。多林格騎士曾在此與異教徒Krako進行預言比賽。這個廣場現在用於諸如巴伐利亞爵士周末等眾多的文化活動。在廣場上有一座1250年建成的哥德式建築物黃金十字客棧(Zum Goldenen Kreuz),原是屬於Weltenburger家族的貴族城堡,後來在15世紀歸屬澤勒家族。設有私人小教堂的雉堞狀塔樓建於16世紀,是曾經招待過許多王侯的客棧。其中最有名的客人是神聖羅馬帝國皇帝查理五世,他在1532、1541和1546年曾下榻於此。在最後一次逗留期間,皇帝與芭芭拉·布隆貝格相遇。46歲的皇帝與18歲的女孩生下了私生子奧地利的堂·胡安,日後他率領西班牙軍隊在勒班陀戰役中擊敗了土耳其。芭芭拉·布隆貝格的出生地就在離廣場很近的Tändlergasse街。在Zieroldsplatz有堂·胡安雕塑。後來曾在這裡逗留的人士,有巴伐利亞國王路德維希一世、德國皇帝威廉一世和奧地利皇帝弗朗茨·約瑟夫一世。直到今天,這座建築仍作為酒店和咖啡廳使用。

Ingolstadt Village Outlet

來到歐洲怎麼可以不逛Outlet呢?來去逛逛德國慕尼黑的Ingolstadt Village Outlet吧!這個距離德國慕尼黑約40分鐘車程的Ingolstadt Village是綜合評價最高的德國Outlet, 因哥爾斯塔特購物村以 19 世紀德國工業與紡織業為設計靈感,輔以大量花草增添自然美感, 並配合季節變化主題色彩,

---------------

Day 16

慕尼黑

慕尼黑,也稱明興,是德國巴伐利亞邦的首府。2010年人口為130萬,是德國南部第一大城,全德國第三大城市;都會區人口達到270萬。 慕尼黑位於德國南部阿爾卑斯山北麓的伊薩爾河畔,是德國主要的經濟、文化、科技和交通中心之一,也是歐洲最繁榮的城市之一。

寧芬堡宮 Schloss Nymphenburg

是德國慕尼黑的一座巴洛克式宮殿,於1675年落成,是巴伐利亞統治者的夏宮,目前寧芬堡宮仍然是屬於巴伐利亞維特爾斯巴赫王朝的財產。一些房間仍保留著最初的巴洛克風格,其餘的被重新裝飾城洛可可或新古典主義風格。南面建築以前的小起居室如今成列著路德維希一世的美人畫廊,路德維希二世出生的房間也在該建築中。

------------------

Day 17

卡爾廣場

卡爾廣場是德國慕尼黑市中心的一個大型廣場,建於1797年,得名於不得人心的巴伐利亞選帝侯卡爾·西奧多。斯塔修斯這個稱呼則得名於酒館"Beim Stachus",一度由Eustachius Föderl擁有,並且直到卡爾廣場開始興建前一直位於此處。 廣場上最重要的建築物是卡爾門、以及新巴洛克風格的司法宮。

聖母教堂 Frauenkirche

德勒斯登聖母教堂是德國薩克森州首府德勒斯登的一座路德會教堂。該處原址早期的教堂建築是羅馬天主教教堂,直到宗教改革期間被改為新教徒教堂,並在18世紀被更大的巴洛克式路德派建築所取代。它被認為是新教宗教建築的傑出典範,並以阿爾卑斯山以北最大的石製圓頂聞名。現在它也是德國與從前的敵國和解的標誌。

瑪利亞廣場 Marienplatz

瑪利亞廣場是德國慕尼黑市中心的一座廣場,形成於1158年。 在中世紀,在這個廣場上舉行集市和錦標賽。新市政廳的鐘琴就受到了這些錦標賽的啟發,每年吸引數百萬遊客。 瑪利亞廣場得名於廣場中間的瑪利亞圓柱,圓柱修建於1638年,慶祝趕走瑞典人的軍事占領。

慕尼黑聖伯多祿教堂

聖伯多祿堂是德國慕尼黑內城最古老的教堂。早在1158年慕尼黑建城之前此處已經建有教堂。8世紀修道士居住在山上教堂周圍。12世紀末新建了一座巴伐利亞羅馬式教堂,在1327年被大火摧毀前不久曾擴建為哥德式。此後在1368年又新建了教堂。17世紀初增建了92米高的文藝復興式尖塔和巴洛克式唱詩班席位。

穀物市場

穀物市場是德國慕尼黑市內一個食品市場和廣場。 穀物市場已經由最初的農民集市,發展成為一個受歡迎的美食市場。市場占地22.000m², 140個店鋪出售鮮花、進口水果、獵物、家禽、調味品、奶酪、魚、果汁等。在慕尼黑其他任何地方都找不到如此多種類的新鮮、精美的食物。所有店鋪都在規定開放時間開放。

統帥堂

統帥堂是德國慕尼黑的一個涼廊,興建於1841年到1844年,位於路德維希大街南端的音樂廳廣場,模仿了佛羅倫斯的傭兵涼廊。 1923年11月9日上午,在統帥堂發生了巴伐利亞警察與希特勒的追隨者之間的對抗。警察責令停止非法組織的遊行,但是遊行者繼續向前,警察感到威脅,並且開火。四名警察和十六名遊行者死亡,多人受傷,其中包括赫爾曼·戈林。結果,希特勒被逮捕並判處徒刑。這是納粹試圖接管巴伐利亞的努力的一部分,通常稱為啤酒館暴動。

慕尼黑王宮

慕尼黑王宮為昔日巴伐利亞君主的王宮,位於德國慕尼黑市中心。這座宮殿是德國最大的市內宮殿,目前向遊客開放,展示其建築、室內裝飾和皇家收藏。 建築群包括十個庭院和博物館,有130個展室。三個主要部分分別是靠近馬克斯-約瑟夫廣場的國王殿、朝向王宮大街的老宮殿,以及面臨王宮花園的宴會廳。

音樂廳廣場

1791年,慕尼黑拆除城牆,計劃在施瓦賓門(Schwabinger Tor)處修建廣場。1816年開闢布林納街。施瓦賓門在1817年拆除。音樂廳廣場也是路德維希大街的南部起點。在廣場上,里奧·馮·科倫茲修建了統帥堂(Feldherrnhalle,慕尼黑王宮和鐵阿提納教堂之間)、布林納街盡頭的王宮花園大門(1816年),此門以北的王宮花園「巴扎大樓」(1824年至1826年),在路德維希大街對面是音樂廳(1826年至1828年,目前為巴伐利亞州內政部)和洛伊希滕貝格宮(Palais Leuchtenberg,1816年至1821年,目前為巴伐利亞州財政部),兩座建築都模仿了羅馬的法爾內塞宮。

皇家啤酒屋 Hofbräuhaus München

由巴伐利亞王室創立於1589年的Hofbräuhaus ,至今已經約有400多年的歷史,Hofbräuhaus 簡稱HB皇家啤酒屋,除了擁有的歷史意義,更具有啤酒的代表性地位,除了啤酒杯及相關的周邊商品之外,連巴伐利亞的傳統服飾和T恤等都買得到哦。

-----------------

Day 18

帕绍 Passau

帕紹(Passau),又名「三河之城」,位於巴伐利亞邦東部,德國與奧地利的交界。交匯於帕紹的三條河分別為多瑙河(Danau)、茵河(Inn)和伊爾茨河(Ilz)。而這三條河,可謂幸運女神送給這城市的贈禮,帕紹因為他們而打開了知名度,也因為它們而無可取代。帕紹的舊城區因為多瑙河與茵河的切割,呈現三角狀,聖史帝芬大教堂穩穩的矗立於舊城區的中心位置,俯瞰三河之城的寧靜與美好,默默地守護著這城市的居民與旅者。

聖斯德望主教座堂 Dom St. Stephan

聖斯德望主教座堂 (德語:Dom St. Stephan) 是天主教帕紹教區的主教座堂,巴洛克風格,建於1688年,位於德國帕紹,供奉聖斯德望。該堂長達100米,擁有世界最大的風琴。

------------------

Day 19

克魯姆洛夫 (世界遺產)(捷克最美小鎮)

捷克南波西米亞地區的克魯姆洛夫(Český Krumlov)被認為是世界上最美的小城之一,小鎮被寬闊蜿蜒的伏爾塔瓦河所環抱,整個城鎮圍繞著一個13世紀建造的帶有哥特式、文藝復興式以及巴洛克式風格的城堡展開,歷經五個世紀至今保持其中世紀的完好風貌,在1992年被聯合國教科文組織列為世界文化和自然雙重遺產名錄。克魯姆洛夫因其全稱為Cesky Krumlov,簡寫為CK,因此也被稱作“CK小鎮”。

小城建於13世紀,城鎮建築兼具哥特式、文藝復興式以及巴洛克式多種風格,城市中心的克魯姆洛夫城堡由南波希米亞的貴族維特科維奇家族於13世紀建成,公元14世紀被轉移到維特科維奇家族的分支羅茲伯克斯家族手中,而後的300年,在羅茲伯克斯家族的藝術熏陶下,克魯姆洛夫成為藝術、經濟並存的貴族小鎮,再經由捷克的哈布斯堡家族與愛根堡家族的經營,到最後由出身德國休瓦爾森堡家族買下城堡的主權,繼而經營直到二次世界大戰結束。

捷克克魯姆洛夫城堡 (世界遺產)

捷克克魯姆洛夫城堡位於同名城市捷克克魯姆洛夫,是一座興建於1240年的中世紀城堡。 整個地區在1989年被宣布為國家文化古蹟,1992年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

----------------

Day 20

Budweiser Budvar 百爺啤酒廠

在捷克Budweis的這個小鎮,創造了一款世界頂級的啤酒,一個舉世聞名的品牌-Budějovický Budvar 百爺啤酒。美國百威的創始人- 德裔移民安海斯-布希(Adolphus Busch) 於1876年來到Budweis這個著名啤酒產地學習與觀摩啤酒釀造技術,學成後希望以複製來自歐洲的拉格啤酒,從而滿足更多歐洲移民的美國顧客的需求。

由於美國百威和捷克百威相距遙遠,在當地的年代也缺乏對商標的保護 法規,與捷克百威重名的美國百威就這麼問世了。 對許多捷克人來說,“Budweiser”不僅僅是一種啤酒的品牌,它更是捷克歷史和文化中不 可缺少的一個組成部分,是捷克民族的驕傲。捷克百威自13世紀便開始了生產啤酒,因為 這裡是神聖羅馬帝國的皇家釀酒廠的所在地,於是這裡的啤酒被稱作“國王的啤酒(The Beer of Kings)” 。

傑斯凱布提約維次 (捷克最美小鎮之一)

捷克布傑約維采 České Budějovice 雖然景點不多,但卻是探索捷克南部城市的理想開端。南波希米亞州的首府只有 94,000 人居住,這裡也是 Budvar 啤酒廠以及捷克最大的廣場的所在地。它不僅是南波希米亞州的首府和最大的城市,也是南部波希米亞地區的政治與經濟中心。這個小城始建於1256年,當地歷史上曾居住大量的德裔移民,因此城市有兩種不同語言的名稱.

塔博爾 Tabor(捷克最美小鎮之一)

塔博爾(Tabor)由胡斯教派建城於1420年,位處易守難攻的丘陵地高處,居高臨下有河與湖環繞,地理非常優美。漂亮的中心廣場除了建於1440~1512年間的大教堂外,還有胡斯戰爭中領導人獨眼英雄揚‧吉胥卡的雕像。廣場邊的市政廳現為胡斯教派博物館。

-------------

Day 21

布拉格(世界遺產)

是捷克首都和最大城市、歐盟第十四大城市,和歷史上波西米亞的首都,位於該國的中波希米亞州、伏爾塔瓦河流域。該市地處歐洲大陸的中心,在交通上一向擁有重要地位,與周邊國家的聯繫也相當密切(特別是在地理上恰好介於柏林與維也納這2個德語國家的首都中間)。2006年3月,布拉格的面積為496平方公里,人口為118.3萬。布拉格是一座歐洲歷史名城。城堡始建於公元9世紀。1345—1378年,在查理四世統治時期,布拉格成為神聖羅馬帝國兼波希米亞王國的首都,而達到鼎盛時期,並興建了中歐、北歐和東歐第一所大學——查理大學。15世紀和17世紀,在布拉格先後由於宗教原因發生2次將人扔出窗外的事件,分別引發了胡斯戰爭和影響深遠的歐洲三十年戰爭(1618年-1648年)。工業革命以後到第二次世界大戰以前,布拉格屬於歐洲工業較發達的城市之一,在奧匈帝國擁有舉足輕重的地位。當時布拉格也曾是一個多民族混居的城市,多元文化是其顯著特色,不過經過兩次世界大戰之後,布拉格已經基本上成為單一捷克民族的城市。在冷戰時期,布拉格又發生過數次震動世界的事件:1948年共產黨奪權、1968年的布拉格之春和1989年的天鵝絨革命。布拉格是一座著名的旅遊城市,市內擁有為數眾多的各個歷史時期、各種風格的建築,從羅馬式、哥德式建築、文藝復興、巴洛克、洛可可、新古典主義、新藝術運動風格到立體派和超現代主義,其中特別以巴洛克風格和哥德式建築更占優勢。布拉格建築給人整體上的觀感是建築頂部變化特別豐富,並且色彩極為絢麗奪目(紅瓦黃牆),因而擁有「千塔之城」、「金色城市」等美稱,號稱歐洲最美麗的城市之一。1992年,布拉格歷史中心列入聯合國教科文組織的世界文化遺產名單,每年,有4.4萬旅客慕名而來,是歐洲第六受歡迎來旅遊的城市[3][4][5]2013年,布拉格入選世界首座「世界文化遺產」城市。 布拉格也是歐洲的文化重鎮之一,歷史上曾有音樂、文學等諸多領域眾多傑出人物,如作曲家沃爾夫岡·莫扎特、貝多伊奇·斯美塔那、安東尼·德沃夏克,作家弗蘭茲·卡夫卡、瓦茨拉夫·哈維爾、米蘭·昆德拉等人在該城進行創作活動,今天該市仍保持了濃郁的文化氣氛,擁有眾多的歌劇院、音樂廳、博物館、美術館、圖書館、電影院等文化機構,以及層出不窮的年度文化活動。

布拉格城堡 Pražský hrad (世界遺產)

布拉格城堡是位於捷克共和國布拉格的一座城堡,波希米亞國王、神聖羅馬帝國皇帝,以及捷克斯洛伐克和捷克共和國總統都在此辦公。這裡保存著波希米亞王國的王冠。布拉格城堡是世界上最大的古城堡,長570米,平均寬約130米。 一年四季都充滿慕名而來的旅客。這裡從9世紀起即是布拉格皇室的所在地,其後歷經了繁盛、大幅翻修再到衰退,如今布拉格城堡不只是古蹟景點,有一部分還是總統官邸。在宛若一個小城市的古堡裡訪古尋幽會讓人忘了時間,若仔細參觀半天都嫌不夠!

城堡廣場 Hradčanské náměstí

城堡廣場(Hradčanské náměstí)是位於布拉格城堡區中心的主要廣場。其東側為布拉格城堡的西部立面與大門。南面為皇家之路至城堡街(聶魯達街上端),有一觀景台,可觀看布拉格美麗的景色,附近有捷克斯洛伐克首任總統托馬斯·馬薩里克的雕塑。由宮殿和教堂組成,是歷年來波希米亞,神聖羅馬皇帝和捷克斯洛伐克總統的權力所在,現為捷克共和國總統的官邸;佔地近7萬平方英尺,是世界上最大的古老城堡,被聯合國教科文組織列為世界遺產,是布拉格最受歡迎的旅遊推薦景點。

小城廣場

小城廣場(Malostranské náměstí)是捷克首都布拉格小城區中心的一個廣場,被巴洛克式的聖尼古拉教堂分為上下兩個部分,該教堂不僅俯視著小城區,而且俯視著整個布拉格。廣場周邊有一系列的歷史宮殿和保護建築。沿著伏爾塔瓦河的電車線路經過廣場下部,與從老城通過查理大橋到布拉格城堡,穿越舊布拉格主要的旅遊路線皇家線路(královská cesta)在此交匯。在過去,像其他所有布拉格廣場,這個廣場也用作市場,以及種社會活動(例如執行絞刑)。廣場上部也稱為 Vlašský 廣場,因為外國商人在此出售進口商品。廣場東面的37號,Kaiserstein宮,從1908年和1914年,歌劇演唱家Ema Destinnová居住在此。目前,該廣場主要是用於文化,貿易和旅遊,布拉格查理大學數理系大樓,許多餐廳和其他精彩的旅遊景點,都吸引著參觀老布拉格的遊客。

列儂牆 Lennonova zed

位於捷克首都布拉格修道院大廣場(捷克語:Velkopřevorské náměstí),原本是醫院騎士團(Ordre des Hospitaliers)所有的一面普通的牆,1980年代起人們開始在這面牆上塗寫約翰·藍儂(John Lennon)風格的塗鴉以及披頭四樂隊(Beatles)歌詞的片段。1988年,藍儂牆成為捷克群眾發泄對於胡薩克共產主義政體憤怒的源頭。大批捷克青年在牆上書寫不滿的標語,最終在查理大橋附近導致了一場學生、警察之間的大規模衝突,共有幾百人被捲入。參與這次行動的學生被諷刺地稱為藍儂主義者,捷克當局把這些受過教育的和平人士分別誣衊成酗酒者、精神病患者、反社會分子和西方資本主義間諜。最初的藍儂肖像早就被一些新的塗鴉所覆蓋,儘管當局曾經專門找人來進行重繪,但每次就在重繪的第二天,牆面上又會被鮮花圖案和詩歌所填滿。在當代,藍儂牆已經成為表達青年理想——比如愛與和平——的一個象徵性符號。牆面的擁有者慷慨的同意這種形式的塗鴉繼續下去,促成了如今可愛的藍儂牆的新生。

老城廣場 Old Town Square

老城廣場(捷克語:Staroměstské náměstí),或譯為舊城廣場。是捷克共和國首都布拉格老城區的一個古老的廣場,立有宗教改革先驅揚·胡斯雕像,常被稱為胡斯廣場。又因其為布拉格最富名氣的廣場,往往被直稱為布拉格廣場,而臺灣歌手蔡依林則有一首以此為名的歌曲。老城廣場位於瓦茨拉夫廣場和查理大橋之間,在夏季經常擠滿遊客。周邊建築的風格多種多樣,包括哥德式建築泰恩教堂、巴洛克風格的聖尼古拉教堂。這個廣場也是被布拉格狹窄的街道所困擾的遊客們的一個綠洲。遊客們可以在廣場上的許多教堂中,發現老市政廳外牆上著名的天文鐘,而舊市政廳的塔樓則可供用來觀看老城全景。廣場的中心豎立著胡斯雕像,這位捷克宗教改革先驅揚·胡斯,因為反對羅馬教宗販賣贖罪券而在康斯坦茨被教廷以火刑處死,因而引爆了胡斯戰爭。雕像立於1915年7月6日,揚·胡斯逝世500周年之際。老城廣場不僅是一個受歡迎的聚會場所,還用來舉行新年慶典、假日市場(聖誕節和復活節)以及抗議活動。有時,冰球和足球比賽會在大螢幕上展示,吸引來大批的球迷。

布拉格老市政廳 Staroměstská radnice

老市政廳(Old Town Hall),捷克語為Staroměstská radnice,位於火藥塔旁邊,曾是皇家宮庭,為布拉格第一座城市自治的象徵,而且經過數百年時間流逝其建築範圍漸漸擴大,所以如今這座建築集合了哥特式風格以及文藝復興時期的建築風格。在第二次世界大戰期間,該建築遭受到了嚴重的破壞,在戰爭結束後便進行了修復。最古老的市政建築的傑出部分是於1364年所竣工,高70米的哥特式塔樓,塔樓具有迴廊的,可以觀賞老城的美景。其實就是正對天文鐘左手邊的房子,現為布拉格民政局。老市政廳建於1338年,是在盧森堡的約翰給予布拉格自治權後的波西米亞第一座市政廳,為管理布拉格老城的市政機構。15世紀末,皇室成員搬入布拉格城堡居住,這里便荒廢了幾百年,直到1911年改為文化中心。在老市政廳大門正上方是史畢勒的名為《向布拉格致敬》的馬賽克壁畫,描繪著布拉格的歷史,一些布拉格的音樂演奏和宴會在市政廳內的麥塔納廳舉辦。

布拉格天文鐘 Pražský orloj

機械鐘和天文錶盤是布拉格天文鐘最古老的部分,1410年由鐘錶師傅Mikuláš of Kadaň和Jan Šindel製作,後者是查理大學的數學和天文學教授。第一個提到布拉格天文鐘的記載是在1410年10月9日。大約在1490年,天文鐘加了日曆錶盤,外觀上加了歌德式的雕塑。以前,人們以為布拉格天文鐘是鐘錶師傅Jan Růže(也稱為Hanuš)在1490年製造的;現在知道這是一個歷史上的錯誤。根據一個被Alois Jirásek詳細描述的傳說,當年布拉格的議員們害怕鐘錶師傅Hanuš為其他城市再造一座更壯觀的天文鐘,為了確保布拉格廣場上的天文鐘獨一無二,於是命令將鐘錶師傅Hanuš弄瞎,使他不能重複他的工作。結果,Hanuš破壞這個鐘,使得百年內沒有人可以修復。布拉格天文鐘在1552年被Klokotská Hora的鐘錶大師Jan Taborský(約1500-1572)整修過。他為這鐘寫了一份報告,提到Hanuš是這個鐘的製造者。Zdeněk Horský指出:這個錯誤是因為對那時期一份記錄不正確的解釋。Hanuš製造這鐘的錯誤臆測可能是與他在1470-1473年重建舊市政廳的事做了連結。1552年後布拉格天文鐘曾多次停止運行,並多次被修理。1629或1659年增加木雕像,1787-1791年大修後加使徒畫像,1865-1866年的大整修時加上金製鳴叫公雞。1945年5月,為了讓國家委員會在5日具挑釁的廣播安靜,7日、特別是8日布拉格暴動時,德國一些裝甲車及防空砲向西南方的老城廣場開砲,嚴重損毀了天文鐘。[來源請求]大廳和附近的建築及天文鐘的木雕和由約瑟夫(Josef Mánes)製做的日曆錶盤都被燒毀。經重大努力後,機械部份修好。Vojtěch Sucharda修復木製使徒,天文鐘於1948年再次運轉。

火藥塔 Prašná brána

火藥塔(捷克語:Prašná brána)是捷克首都布拉格老城的一座哥德式城門,是該市的地標之一。火藥塔修建於1475年,是布拉格的13座城門之一。最初興建時,它通過小橋連接皇宮。但是它尚未完工,在1485年,國王 Vladislav Jagellonský就將他的住處遷到了布拉格城堡。但是,火藥塔對於君主們仍然重要 - 直到1836年之前,他們都要通過此門前往聖維特主教座堂加冕。隨著城市在老城牆之外的增長,火藥塔的重要性降低(除了君主加冕的罕見情況)。到了17世紀,它被用作火藥儲存設施,因此而得名。不幸的是,在1757年,布拉格被普魯士人占領時,城門被嚴重焚毀。但是,到19世紀70年代和80年代,城門終於恢復其昔日的輝煌。火藥塔由建築師Matěj Rejsek設計,模仿了彼得帕爾萊勒為查理大橋老城橋塔所使用的設計。現在是舊城牆唯一倖存的城門。

查理大橋

是捷克共和國首都布拉格市內,一座跨越伏爾塔瓦河的著名的歷史橋樑。它由查理四世始建於1357年,完成於15世紀初。直到1841年,作為跨越伏爾塔瓦河的唯一橋樑,查理大橋是聯接老城與布拉格城堡及鄰近地區最重要的通道,也使得布拉格成為東西歐之間重要的貿易通道。該橋最初稱為「石橋」(Kamenný most)或「布拉格橋」(Pražský most),直到1870年才命名為「查理大橋」。查理大橋長516米,寬約10米,16個橋拱,兩端有3座橋塔,其中兩座位於布拉格小城一側,一座位於布拉格老城一側。老城橋塔經常被認為是世界上最令人驚訝的世俗哥德式建築之一。該橋上安放有30座雕塑,其中多數為巴洛克風格,豎立於1700年前後。在夜間,查理大橋是一個非常寧靜的地方。但是在日間,卻搖身一變,成為一個熱鬧的地點,無數的遊客經過此橋,身旁是畫家、商亭主人和其他商販。

和平廣場 náměstí Míru

和平廣場(捷克語 Náměstí Míru 發音:naːmɲɛsciːmirʊ,英文意思:和平廣場)是布拉格A線地鐵站,它位於下皇冠街Vinohrady區並有一個出口通過與分型面前庭下自動扶梯隧道同名廣場。地鐵站的出口是聖柳德米拉大教堂( Church of St. Ludmila ) 和維諾赫拉迪劇院(Vinohrady Theatre) 。該站於1978年與A線的第一部分一起完成,並擔任了一段時間,直到A線的Želivského站於1980年擴展名的終點站。 和平廣場車站是布拉格地鐵和歐洲聯盟最深的車站,它的站台是位於地表下方53米。其結果是該站配備了歐盟最長的自動扶梯 (長87米,垂直跨度43.5米,533步,以2分15秒內提升或下降)。和平廣場,指的是:是不是在布拉格地鐵網絡的最深點;這個紀錄屬於Hradčanská和距離Malostranska站(68米以下表面)之間的隧道。 該站因為 米魯廣場(EN)城市廣場所在而得名。

----------------

Day 22

皮爾森 Pilsen

為捷克的第四大城市,位於西部的波希米亞地區。這座城市以啤酒文化和啤酒生產聞名。皮爾森是一個歷史悠久的城市,其歷史可以追溯到公元13世紀。在皮爾森的街道上漫步,彷彿穿越時光,感受到這個城市的古老魅力。17世紀末,比爾森的建築開始受到巴洛克風格的影響。自1989年以來,比爾森的老城區已經處於歷史遺蹟保護之中。然而,皮爾森最為人所知的還是其啤酒文化。這座城市是原始的Pilsner啤酒的誕生地,後來也成為了世界各地最受歡迎的啤酒之一,許許多多的遊客都是為了一嚐最新鮮的皮爾森啤酒慕名而來。

皮爾森地下城

比爾森歷史地下城是比爾森歷史不可分割的一部分。比爾森地下城最初建於 14 世紀初,用於儲存、運輸貨物和防禦等實用目的。幾個世紀以來,隧道不斷擴建和改造,在第二次世界大戰期間,它們被用作防空洞。參加導覽可了解起源,並親眼目睹不同的利用方式, 沉浸在中世紀小鎮的歷史和公民的日常生活中。

卡羅維瓦利(捷克最美小鎮之一)

卡羅維瓦利(捷克語:Karlovy Vary;德語:Karlsbad,曾經以卡爾斯巴德著稱)是捷克西部波希米亞地區卡羅維發利州的一座溫泉城市,位於奧赫熱河(德語為Eger)和Teplá2條河流的匯合處。該市名稱Karlsbad得名於神聖羅馬帝國皇帝、波西米亞國王卡爾四世,他在1370年建立城市。該市在歷史上以溫泉著稱(13個主要溫泉,大約300個較小溫泉,以及 熱水的Teplá 河;Karlsbad中-bad字根就是德語裡溫泉的意思。在19世紀,卡羅維瓦利成為一個受歡迎的旅遊勝地,尤其是國際名人來此進行溫泉治療。該市還以卡羅維瓦利國際電影節和流行的捷克liqueur Karlovarská Becherovka著稱.玻璃製造廠商莫瑟玻璃,位於卡羅維瓦利。

公園溫泉迴廊 Sadová kolonáda

公園溫泉迴廊緊鄰德弗札克花園,這座出現於1881年的迴廊是兩座青銅圓頂涼亭,彼此之間以白色鑄鐵長廊相互連接,纖細的雕花裝飾圖案顯得異常優雅。一口提供溫度47℃的溫泉出水口,是當地可以直接飲用的12座溫泉之一。

磨坊溫泉長廊 Mlýnská kolonáda

溫泉長廊 (捷克語:Mlýnská kolonáda) 是一個巨大的柱廊,包含若干溫泉,位於捷克共和國的溫泉城市卡羅維發利。這座建築是該市的傳統標誌之一。設計這座新文藝復興建築有2條走道,長132米,闊13米。有124根科林斯圓柱。柱廊上的12個雕塑代表一年的12個月。設有樂隊池,供溫泉樂隊定時演奏免費音樂會。這座建築由設計布拉格民族劇院的建築師Josef Zítek設計,建於1871-1881年。最初的設計為2層,後來因缺乏資金而改為1層。工程進度很慢,花費越來越高。這座建築起初受到批評,比作胡蘿蔔床或者保齡球場;到它完成時,許多人認為它玷污了市中心。1893年長廊進行擴展,以包括岩石溫泉。1982年,這座建築進行了重建,1995-1996年,樂隊空間加上了描繪卡羅維發利歷史的石雕歷史紀念碑。到1949年,溫泉長廊前的一段Tepla河上架橋,形成一個廣場.

市場溫泉迴廊 Market Colonnade Tržní kolonáda

市場溫泉迴廊和公園溫泉迴廊同樣走精緻風,不過它採用的是瑞士木造風格,點綴著無數星芒狀的雕飾。位於昔日市政府所在地的市集溫泉迴廊直到1993年才出現,取代1883年以前另一座由捷克著名設計師Fellner和Helmer設計的溫泉迴廊。如今迴廊下方共有兩處溫泉出水口,其中位於描繪卡洛維瓦利發跡壁畫下方的出水口,正是名為「查理四世」的溫泉。迴廊旁還有一座美麗的市集廣場,這座迷你廣場四周環繞著色彩繽紛的房舍,給人一種童話的感覺,沿著黑死病紀念碑後方的階梯往上爬,可以前往曾旅居於此的名人故居。

高溫溫泉迴廊 Vřídelní kolonáda

和上述3座溫泉迴廊截然不同,充滿了現代的氛圍,同時也是最受觀光客歡迎的一座。裡面有全卡洛維瓦利最高溫、且噴射高度最高的間歇泉,那直衝14公尺的高度在玻璃帷幕的保護下,讓這座溫泉迴廊像極了一間大型蒸氣室。不過,這處溫泉並不能飲用,但一旁有5處出自同一泉源的水龍頭,提供不同溫度的飲用溫泉。此溫泉迴廊中,還設有紀念品店及遊客服務中心。

聖彼得&保羅教堂 Chrám sv. apoštolů Petra a Pavla

此座裝飾精美的拜占庭聖彼得和保羅東正教教堂是根據弗朗齊歇克礦泉村(Františkovy Lázně)建築師古斯塔夫·威德曼(Gustav Widemann)於1893年至1898年時期中在當時新開發的西端(Westend)豪華別墅住宅區建成。以莫斯科附近拜占庭歷史俄羅斯古教堂的奧斯坦金(Ostankin)作為其設計榜樣。東正教大教堂充滿豐富室內紋飾, 這是俄國正統教堂,建於1897年,五個美麗的鍍金圓頂和大門令人印象深刻。

霍穆托夫 Chomutov

霍穆托夫(捷克語:Chomutov,寬式IPA:/ˈxomutof/,德語:Komotau)是位於捷克拉貝河畔烏斯季州的一座城市,人口約5萬人(2006年)。該城市建立於1252年3月29日,在過去是條頓騎士團所控制的郡。

-----------

Day 23

捷克瑞士國家公園 Národní park České Švýcarsko(全日行程)

The Pravčice Gate從2009年以來被世界認為是地球上77個最引人注目和最有趣的地方之一。它曾經進入這場全球競爭的半決賽。它是中歐最大的岩橋,有16米高和接近27米的寬度以及上升4千米Děčín.區域的Hřensko的基礎上。它被公認為自然遺產地。這裡曾經被德國人命名為Prebischtor取決於一位魔術師名字叫Prebisch。

至今是波西米亞瑞士國家公園最主要的熱門景點以及成為成千上萬遊客的現代化的朝聖之地。它的形成是由於岩石地塊上的抗蝕性較低的砂岩部分侵蝕了數百萬年。它位於海拔415米的地方;拱的上半部分是位於底部的21米高。自1980年以來,這個景點基本被禁止觀光,因為這一獨特的自然遺跡受到了大量遊客的威脅。

Prebischtor Archway

2000年1月1日,波西米亞瑞士國家公園被正式宣布成立,擁有79平方公里,其中97%為森林覆蓋區域。公園管理處設在Krásná Lípa,整個園區的獨特岩石地貌和對應的多樣性植被和動物種類,都是公園的保護對象。園區景觀由眾多的壁架、峽谷、砂岩塔和浩如大海的森林構成,吸引著一種敏銳的造訪者-侏儒貓頭鷹。原始的森林裡還居住了許多珍稀動物如花園睡鼠、遊隼、黑鸛、猞猁和各種昆蟲,罕見的植被、苔蘚和珍稀菌類也是森林裡的寶物。體驗自然的美好,波西米亞瑞士國家公園無疑是明智的選擇。

-----------

Day 24

巨石森林國家公園(全日行程)

是幾億年前的海底石灰岩層,經地殼運動、海水和風雨浸蝕形成的自然奇觀。巨石形態多樣、造型奇特,時而走進石洞內,卻別有洞天,時而走進神秘的巨石群,卻似巨石迷宮,時而俊秀地矗立在您眼前,卻屹立不搖;在這巨石森林裡,彷彿看見大自然的完美傑作!

Adršpach-Teplice Rocks

幾百年來,捷克天堂吸引了無數畫家,作家和藝術家,可謂浪漫極致。在茂密的森林中怪石嶙峋,雄偉的城堡和宮殿比比皆是,構成一幅完美和諧的畫卷。很快您就會迷失在捷克天堂迷宮一樣的巨石陣中。

Adršpašské skalní město

Adršpašské skalní město - Velký vodopád

---------

Day 25

人骨教堂 Kostnice Sedlec

世界六大詭異之地, 塞德萊茨藏骨堂(捷克語:Kostnice v Sedlci),中文俗稱人骨教堂,是位於捷克庫特納霍拉郊區諸聖公墓(Hřbitovní kostel Všech Svatých)中的一座小型羅馬天主教小聖堂,是世界文化遺產「歷史城區及聖巴巴拉教堂和塞德萊茨的聖母大教堂」的一部分。這座小聖堂中收藏有四萬到七萬人的骨架,具體數字並沒有統計。這些人骨以裝飾品、家具的形式陳列在這裡。它是捷克共和國遊客參觀次數最多的景點之一。這些人骨多來自14世紀黑死病和15世紀初胡斯戰爭殺死的當地人,他們原先被葬在13世紀末建造的公墓里,這座哥德式小聖堂1400年左右建成時掘開了許多墓葬,墓葬中的遺骨就被收藏於其中,因此變成了藏骨堂。一名曾到耶路撒冷朝聖的修道院院長把帶回來的泥土撒在地上,自此,名門望族都以身後能葬於此地為榮。14世紀的一場黑死病和15世紀的戰爭,令這塊3500平方米的空地上,竟出現了3萬多個墳墓!16世紀時有教士開始把骸骨搬進教堂,並堆成金字塔狀,由於骸骨實在太多,後來有人索性把骨頭充當裝飾素材 ,造就了人骨教堂的誕生。教堂裡的天花板、牆壁上盡是人骨串成的裝飾品。據統計,這些飾品大約用掉一萬俱屍骨。神學家表示,天主教視死亡為神聖的事,死後將屍身獻給上帝,象徵無上的讚美,所以“人骨裝飾品”不值得大驚小怪。人骨教堂很小,兩三分鐘已可走完。但那別出心裁的人骨藝術,卻不由得讓人駐足細賞。只見4萬副經過消毒和篩選的骨頭,大小相同,被細緻地用來砌成燭台、祭壇、聖杯、門楣、拱門、吊飾甚至十字架。最令人嘆為觀止的,是教堂正中央那盞由人體各部分的骨骼造成的“人骨吊燈”——以腿骨組成主架,下顎骨串成掛簾,主架又分成8個腿骨燈架,撐著一塊塊排成圓形的盆骨,上面又各自端著一顆充當燭台的頭顱,外形獨特,又彷彿附著死者的靈魂,邪惡詭異中帶著點懾人心髓的華麗。

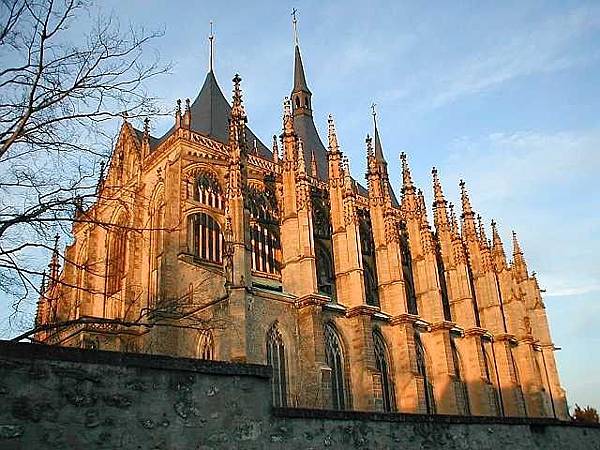

Chrám svaté Barbory(世界遺產)

聖白芭蕾教堂(捷克語:Chrám svaté Barbory,德語:Der Dom der heiligen Barbara)是捷克共和國中波西米亞城市庫特納霍拉的一座教堂,中歐地區的一座著名哥德式教堂,被列為世界文化遺產。其名字取得恰如其分,用以對礦工的守護神聖白芭蕾致敬。聖白芭蕾是礦工的主保聖人,因為該鎮的財富完全依賴於銀礦。始建於1388年,但是工程幾度中斷,直到1905年才得以完成。第一位建築師可能是Peter Parler的兒子Johann Parler,但是研究者稱Peter Parler至少一同參與了草圖設計。建築工程在胡斯戰爭期間中斷了60多年,工程於1482年重新開始,由兩位布拉格建築師Matěj Rejsek和Benedikt Rejt負責。原來的設計是要建造一座更大的教堂,也許兩倍於今天的建築。但是工程依賴於該鎮銀礦的繁榮,而其產量已在下降。因此在1588年,未完成的建築用臨時圍牆環繞,直到1884年,而屋頂直到19世紀才完成。其外觀非常迷人。最初在梯形的內部有8個放射狀小禮拜堂。後來,建造了唱經樓,由雙拱的飛扶壁支撐。內部值得注意的有花窗玻璃、祭台、講道壇和唱經樓隔間。中世紀壁畫描繪了中世紀採礦城鎮的世俗生活和宗教主題,部分得到保護。

泰爾奇 (世界遺產小鎮 最美小鎮之一)

泰爾奇是捷克共和國摩拉維亞南部的一個城鎮,靠近伊赫拉瓦,包括水城堡,一個巨大的廣場和保存完好的文藝復興房屋;1992年被列為世界遺產。 城堡的創建者是赫拉德茨的撒迦利亞,廣場以他命名。 泰爾奇創建於14世紀中葉,古羅馬式樣的聖靈塔樓證明此地已經有居民點。城牆和聖母聖天教堂為哥德式。

薩哈利亞修廣場 (Náměstí Zachariáše z Hradce)

城堡的創建者是赫拉德茨的薩哈利亞修,因此,這個廣場就以他為命名。薩哈利亞修廣場以大石板鋪成,帖契的一切圍繞著廣場展開。帖契在14世紀以前,原本是以木造建築為主體,但是14世紀及1530年的兩次大火,讓這個小城鎮再度重建。此時的建築開始有了不同的形態,建築的外觀有哥德式拱形廳門、文藝復興式的外觀,以及文藝復興式或巴洛克式的山形牆等特色,讓這個城鎮成了五彩繽紛,古樸之中散發出秩序和典雅,算得上捷克最美的廣場之一,宛如童話世界般的美麗。聯合國教科文組織(UNESCO)以文化遺產第一項與第四項標準,讓帖契入選世界遺產,讓每一棟古城居民有了屬於自己的編號,並讚譽為「人類的經典之作」。

-----------------

Day 26

Schönbrunn Palace美泉宮

美泉宮(德語:Schloss Schönbrunn,又音譯作熊布朗宮)是座落在奧地利首都維也納西南部的巴洛克藝術建築,曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮,如今是維也納最負盛名的旅遊景點。美泉宮的名字來源於神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯(1612年至1619年在位),傳說1612年他狩獵至位於Meidling和Hietzing之間的凱特堡,飲用此處泉水,清爽甘冽,遂命名此泉為「美泉」,此後「美泉」成為這一地區的名稱。1743年,奧地利女皇瑪麗亞·特蕾莎下令在此營建氣勢磅礴的美泉宮和巴洛克式花園,總面積2.6萬平方米,僅次於法國的凡爾賽宮。美泉宮設計時的規模和豪華程度與凡爾賽宮相比有過之而無不及,但由於財力有限,原設計並未能如願。現在的美泉宮共有1441間房間,其中45間對外開放供參觀。整個宮殿是巴洛克風格的,但是其中有44個房間是洛可可風格的。美泉宮雖不能和凡爾賽宮相比,但依舊顯示出了哈布斯堡王朝家族的氣派。宮殿長廊牆壁上是哈布斯堡皇族歷代皇帝的肖像畫以及瑪麗亞·特蕾莎女皇16個兒女的肖像。後來隨法國國王路易十六同上斷頭台的法國王后瑪麗·安托瓦奈特少女時代的畫像也在其中。美泉宮背面的皇家花園是一座典型的法國式園林,碩大的花壇兩邊種植著修剪整齊的綠樹牆,綠樹牆內是44座希臘神話故事中的人物。園林的盡頭是一座「海神泉」(Neptunbrunnen),向東便是皇宮名稱由來但卻又不很起眼的「美泉」,美泉的正對面是一片人造的羅馬廢墟(Römische Ruine)和一塊方尖碑。美泉宮的最高點是凱旋門(Gloriette),海神泉的西側是動物園(Tierpark)和熱帶植物溫室(Palmenhaus)。

凱旋門 Gloriette

美泉宮凱旋門是位於奧地利維也納美泉宮花園內的一座建築。美泉宮凱旋門修建於1775年,是美泉宮內的標誌性建築。

Designer Outlet Parndorf

說到維也納東南邊不遠的名牌Outlet小鎮Parndorf ,位在奧地利和匈牙利邊境,很多鄰近國家的人都會趁換季大打折到此血拼,以更低的價錢買到高質感的服飾。這裡真的很像小鎮,每幾家店就是一棟可愛的小房子,很不像逛名牌店的感覺,卻多了點小巧溫馨,園區都有提供免費WIFI服務。這裡琳瑯滿目的上百家品牌商店,約市面的70%折扣

---------------------

Day 27 - Day 28

視班機時間安排機動行程

今天準備搭飛機回台灣, 結束這美麗的奧捷德三國之旅.

============

人數若有6人以上, 也可直接請社團替您設計行程, 並按照您的日期包車, 不必等待揪團.

艾迪生的Line ID: edisonroadtrip

艾迪生公路旅行的line群組:https://line.me/R/ti/p/%40ewy7756m

Facebook 社團: https://www.facebook.com/groups/edisonroadtrip/

EMAIL: travelwithedison@gmail.com